令和7年度 秋まき小麦起生期現地調査の概要について

秋まき小麦の越冬、生育状況を調査するため、各地区の農業者、JA担当者、農業改良普及センター、北海道農政部生産振興局技術普及課の協力を得て、以下の日程で調査を行いました。その結果と今後の栽培管理のポイントを以下に整理しましたので、今後の栽培管理の参考としてください。

○巡回日・巡回先(「きたほなみ」を中心に巡回、19カ所)

| 4月17日 | 空知地区(滝川市、岩見沢市)・石狩地区(当別町) |

| 4月24~25日 | 十勝地区(帯広市、音更町、池田町、上士幌町)・ オホーツク地区(北見農業試験場、津別町、女満別町、清里町) |

| 4月30日 | 後志地区(真狩村)・胆振地区(安平町) |

| 5月7~8日 | 上川地区(富良野市、美瑛町、名寄市、美深町) 留萌地区(遠別町、初山別村) |

○調査者

| 北海道農政部生産振興局技術普及課 | 空農業研究本部駐在 主査(普及指導)八木登喜子 氏 |

| 〃 | 十勝農業試験場駐在 主任普及指導員 斉藤 克史 氏 |

| 〃 | 北見農業試験場駐在 上席普及指導員 中村 浩 氏 |

| ホクレン農産事業本部農産部麦類課 | 特任技監 池口正二郎 氏 |

○事務局

北海道農産協会米麦部

1. 各地区の秋まき小麦の生育状況等について

(1)空知・石狩地区

① 越冬前の生育状況

- は種作業は平年並からやや遅かったものの、越冬前、気温が高めに推移したことにより根雪も遅く、葉数、茎数は平年より多くなった。

② 雪腐病、冬損の状況

- 融雪は平年より遅かったが、積雪期間は平年よりやや短くなった。雪腐病では紅色雪腐病、褐色雪腐病、黒色小粒菌核病、褐色小粒菌核病の一部のほ場で見られたが大きな被害はなく、越冬状況は良好であった。

③ 調査時の生育状況

- 巡回ほ場の起生期の茎数は1400本/㎡程度で概ね適正に推移している。

- 融雪の遅れと周期的な降雨の影響でほ場の乾燥が遅れ、追肥作業が遅れている。

(2)後志地区

① 越冬前の生育状況

- は種作業、出芽は、平年並であった。越冬前、気温が高めに推移したことから、草丈がやや長く葉数、茎数もやや多くなった。

② 雪腐病、冬損の状況

- 融雪は平年並で、雪腐病の発生も少なく越冬状況は良好である。

③ 調査時の生育状況

- 起生期の茎数は平年並~やや多くなっている。また、ほ場の乾燥が遅れたことから、追肥作業が遅れている。

(3)胆振地区

① 越冬前の生育状況

- は種作業、出芽は平年並であった。越冬前の生育は、草丈やや長く、葉数、茎数は平年~やや多くなった。

② 雪腐病、冬損の状況

- 融雪は平年並で、雪腐病の発生も少なく、越冬状況は良好である。

③ 調査時の生育状況

- 起生期の茎数は平年並~やや多くなっている。

(4)十勝地区

① 越冬前の生育状況

- は種作業、出芽は平年並であったが、越冬前、気温が高めに経過したことから草丈は長く、葉数、茎数は平年並~やや多くなった。

② 雪腐病、冬損の状況

- 根雪始はかなり遅れた。2月に記録的な降雪があり融雪は数日遅れたが、積雪期間は短かった。

- 雪腐病は雪腐大粒菌核病、紅色雪腐病、黒色小粒菌核病が見られるものの、被害は少なかった。一部で凍上害が見られたものの、越冬状況は良好であった。

③ 調査時の生育状況

- 起生期の茎数は平年並~やや多めとなっている。ほ場の乾燥が遅れたことから、追肥作業が遅れている。

(5)オホーツク地区

① 越冬前の生育状況

- は種作業、出芽は平年並で、越冬前、気温が高めに経過したことから、草丈やや長く、葉数、茎数は平年並~やや多くなった。

② 雪腐病、冬損の状況

- 融雪は平年より4~7日程度遅れたものの積雪期間が短く、雪腐病の発生は少なかった。

③ 調査時の生育状況

- 起生期の茎数は平年並~やや多くなっている。ほ場の乾燥が遅れたことから、追肥作業が遅れている。

(6)上川・留萌地区

① 越冬前の生育状況

- は種作業、出芽ともは平年並であった。越冬前、気温が高めに経過したことから、草丈は長く、葉数、茎数は平年並~やや多くなっていた。

- 融雪は一部遅れた地域があったものの概ね平年並で、雪腐病、冬損の発生も少なく、越冬状況は良好であった。

③ 調査時の生育状況

- 起生期の茎数は平年並~やや多くなっている。ほ場の乾燥が遅れたことから、追肥作業が遅れている。

2. 全道の秋まき小麦生育概要

- は種作業は平年並であったが、越冬前、気温が高めに経過したことから、草丈が長く、葉数、茎数は平年並~やや多くなった。

- 融雪は一部遅れた地域があったものの概ね平年並で、雪腐病や冬損の発生は少なかった。ほ場の乾燥が遅れたこことから、追肥作業が遅れている。

- 起生期は平年よりやや遅く、越冬後の茎数は平年並~やや多くなっている。

- 病害では、縞萎縮病の発生が見られる。

3. 今後の栽培管理のポイント

(1) 追肥

適正な茎数管理がポイントとなることから、幼穂形成期以降は、小麦の生育や地力を考慮しつつ、適切に追肥を行う。

(2) 除草・植物成長調整剤

除草剤及び植物成長調整剤の使用に当たっては、生育状況や雑草の発生状況を確認し、「防除ガイド」を遵守する。除草剤は使用時期を厳守し、近接する農作物等に飛散しないよう風向等に注意する

(3) 病害虫対策

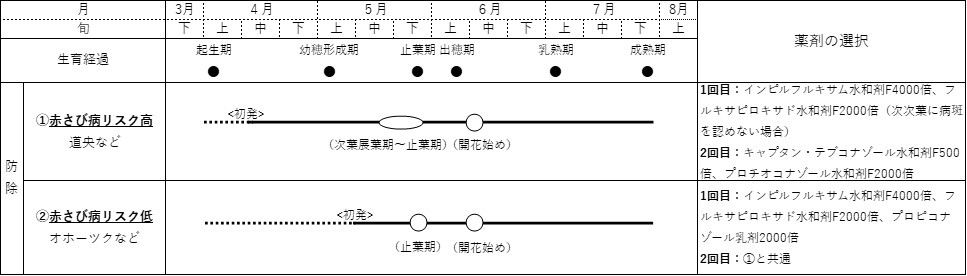

① 赤さび病

5~6月の高温・多照により発生が助長される。また、各品種が有する抵抗性の強弱に関わらず多発する場合がある。赤さび病の発生リスクに応じた防除時期と効果の高い薬剤での体系防除(図)を行う。例年、発生が多い地域では1回目の防除を止葉次葉(止葉の1枚下の葉)展開期~止葉期にミリオネアフロアブル(インピルフルキサム水和剤F)4000 倍、またはイントレックスフロアブル(フルキサピロキサド水和剤F)2000倍を散布する。ただし、散布時に次次葉に赤さび病斑が認められる場合はイントレックスフロアブル(フルキサピロキサド水剤F)の効果が劣るので避ける。2回目は開花始にバラライカ水和剤・バラライカB水和剤(キャプタン・テブナゾール水和剤) 500倍、またはプロラインフロアブル(プロチオコナゾール水和剤)2000倍で赤かび病と同時防除とする。

② 赤かび病

DON汚染低減を最優先し、DON汚染低減効果の高い薬剤を開花始より1週間間隔で2回散布する。また、Microdochium属菌による赤かび病の発生が 問題となる地域では、2回目にMicrodochium属菌に対しても効果の高い薬剤を散布する。また、うどんこ病、赤さび病防除の要否も考慮し薬剤を選択する。赤かび病菌の Microdochium 属菌(M.nivale)では、ストロビーフロアブル(クレソキシムメチル剤)及びトップジンM水和剤(チオファネートメチル剤)の耐性菌が広範囲で確認されていることから、本剤を防除薬剤しては使用しない。

(文責 北海道農産協会米麦部 特任技監 三宅 俊秀)